無論是青澀的生豆,還是經過烈火淬鍊後的熟豆,新鮮始終是咖啡靈魂中最動人的篇章。

新鮮的咖啡豆,就像一段剛寫下的詩篇,充滿純淨的力量。當新鮮的咖啡豆被輕輕研磨,香氣在空氣中翻湧,就像晨曦中第一縷陽光,溫暖而充滿生命力。當熱水輕輕沖過,香氣隨著蒸氣緩緩升起,層次豐富、口感飽滿,每一口都像是土地與陽光共同譜出的樂章,喚醒味蕾最深層的記憶。豐富細膩且層層遞進的風味,正是新鮮咖啡豆獨有的饋贈。

然而生豆若久置,存放多年的老生豆,因水分與芳香物質逐漸流失,顏色從青翠的藍綠色轉為暗黃色,宛如被歲月侵蝕的青綠葉,逐漸轉為沉悶的暗黃色,失去了原本的靈動與活力。即便再細膩的烘焙工藝,也無法再重現那初生的鮮活風味,也無法再釋放出應有的生命力。

每一口,都是土地、陽光與雨水共同孕育出的純粹篇章,讓人不只是在喝咖啡,更像是在啜飲一段關於時間、風土與靈魂的故事。這也是為什麼,選擇新鮮的咖啡生豆,是每位職人與愛好者對咖啡品質最基本、也最重要的堅持,最大程度地保留新鮮度與產地獨有的風土韻味。

每一杯用新鮮咖啡豆沖煮的咖啡,都不只是一杯飲品,更是一場與土地、時間、心靈對話的體驗。從第一口到最後一滴,喝下的,不只是咖啡,更是對品質、對生活的尊重與執著。

決定咖啡味道的條件

咖啡的每一口,都是多重條件精心交織的結果。從基因、土地、處理、烘焙,到沖煮手法,每一步都充滿職人的專注與美學,才能帶來最動人的香氣與口感。咖啡味道的每一層,都像是一首樂曲中不可或缺的音符,從產地到杯中,每一步都細緻講究。決定咖啡味道的條件環環相扣、相互協調時,才能釀出一杯動人心弦的咖啡。

條件一|咖啡品種(Variety)

咖啡的基因就像人的DNA,品種決定了最初的風味走向。有些品種帶花香、果酸明亮,有些則偏向堅果或巧克力調性,是風味的起點。

一般來說,阿拉比卡(Arabica)品種的咖啡豆風味細膩、香氣豐富,並且層次感十足,因而被公認為品質更高、最受歡迎的咖啡品種。它的咖啡因含量相對較低,口感通常較柔和、酸度明亮,帶有花香、果香或巧克力等多變的風味譜。

不過,這並不代表羅布斯塔(Robusta)品種的咖啡就無法好喝。羅布斯塔原產於非洲剛果,具有較強的抗病性和高產特性。它的咖啡因含量較高,風味偏向濃烈、苦韻明顯,常被用於義式濃縮的拼配豆中,用來增強醇厚度與豐富的 crema(油脂層)。

每個品種都有其獨特個性與風土故事,無論是阿拉比卡的優雅果酸,還是羅布斯塔的強烈厚實,只要找到合適的產地、處理法與烘焙,兩者都能釀出一杯動人、屬於自己的風味體驗。

條件二|產地與風土(Origin & Terroir)

海拔、氣候、土壤、降雨量,甚至微氣候,這些自然條件共同形塑了每一顆咖啡豆獨一無二的個性,成為風味最根本的來源。比如衣索比亞的咖啡多帶有細緻的花香與果酸,像是茉莉、柑橘或漿果,充滿明亮與奔放的個性;而巴西的咖啡則以醇厚著稱,常出現堅果、可可或太妃糖般的甜感,風味圓潤且平衡。

每個產地的獨特「風土」(Terroir),就像是一篇寫在咖啡豆裡的故事,讓人不只是在品嚐一杯飲品,更像是一次味蕾的旅行,帶我們踏上不同土地、氣候與文化交織而成的香氣旅程。

條件三|處理法(Processing Method)

日曬、水洗、蜜處理,甚至是近年流行的厭氧發酵,這些處理方式就像是咖啡豆的「第二道命運」,處理方式會影響酸甜平衡,更會改變香氣表現、醇厚感及整體的飲用體驗,在豆子離開枝頭後,決定了它最終能呈現的風味靈魂。

- 日曬處理:將果實連同果肉直接曬乾,讓糖分滲透到豆子裡,常帶來濃郁的果香、甜感強烈,口感層次豐富,適合喜歡奔放風味的咖啡愛好者。

- 水洗處理:去除果肉後,用水發酵與清洗,造就出更明亮、乾淨、酸度突出的風味,適合喜歡清爽、純淨風格的人。

- 蜜處理:保留部分果膠後曬乾,風味介於日曬與水洗之間,既有甜感又保有一定的潔淨度,帶著柔和的果酸和平衡感。

- 厭氧發酵:在密閉無氧環境中進行發酵,能創造出更加複雜、獨特甚至帶有酒香或發酵果香的風味,是近年深受精品咖啡迷熱愛的實驗性做法。

條件四|烘焙程度(Roasting Level)

烘焙度指的是生咖啡豆經過高溫加熱後被「烘焙」的深淺程度。這個過程決定了咖啡的顏色,還深刻影響它的香氣、酸味、甜感以及苦味,是一杯咖啡最關鍵的風味轉折點。烘焙師的手藝,是風味的最終雕刻。淺焙突出酸香與果調;中焙平衡酸甜,帶出堅果與焦糖;深焙則偏向苦甜、醇厚。

在「淺焙」時,咖啡的酸味明顯,保留了更多原產地的特色與果香調性;隨著烘焙程度逐漸加深,酸味會慢慢降低,甜感和醇厚度逐步增加;到「深焙」時,會出現更濃烈的苦甜感和烘烤風味。因此,決定咖啡酸味與苦味平衡的第一步,就是選擇合適的烘焙度。

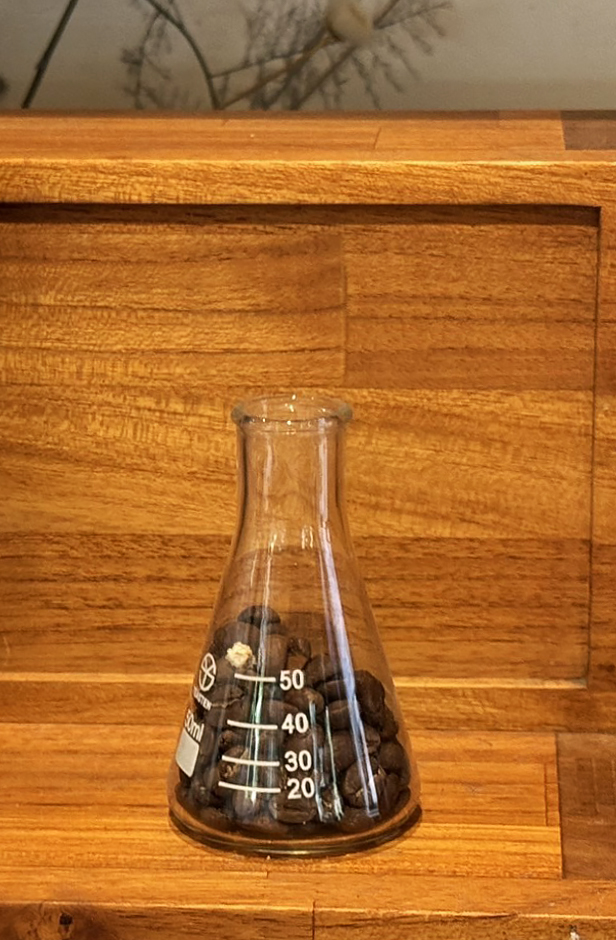

條件五|新鮮度(Freshness)

無論是咖啡生豆還是烘焙後的熟豆,新鮮度決定了香氣是否飽滿、甜感是否明亮。過期或保存不良的咖啡,會失去原有的生命力。對消費者而言,新鮮的熟豆沖煮出來的咖啡更香醇、口感更飽滿,能完整展現咖啡應有的香氣與層次感。而生豆若不新鮮,無論再精緻的烘焙技術,都難以挽救失去的風味。

新鮮生豆一般呈現藍綠色,色澤亮麗;陳年的生豆則會因水分流失而轉為暗黃色,香氣也明顯衰退。這就是為什麼在選擇咖啡豆時,專業咖啡店與烘焙師都會特別強調「新鮮度」的重要性。相比進口咖啡生豆需要經過長時間運輸,國產咖啡豆因運送時間短,更能保持最佳狀態,直接從產地到杯中,最大程度地保留了鮮度與風味優勢。

條件六|研磨粗細(Grind Size)

除了品種、產地、處理法和烘焙度,咖啡的味道會受到研磨粗細和咖啡粉用量的影響。一般來說,粗磨的咖啡粉表面面積較小,水流動得更快,與水接觸的時間也較短,因此會保留更多的酸感和清爽口感;相對地,細磨的咖啡粉與水接觸面積更大,萃取時間更長,會帶來更厚重、苦甜感更強的風味表現。不同沖煮方式需要不同研磨度,研磨太細會過度萃取,味道苦澀;研磨太粗會萃取不足,味道空洞。研磨是沖煮前最關鍵的一步。

此外,咖啡粉的用量(粉水比)也會直接影響味道。如果使用的咖啡粉較少,水和咖啡的接觸時間減少,會讓風味更輕盈、酸感更突出;若使用較多的咖啡粉,則會增加濃度與醇厚度,苦甜感也會更加明顯。研磨粗細和粉量的調整,只要微調這些變數,就能創造出完全不同的風味層次,找到最適合自己的那杯咖啡。

條件七|沖煮技法(Brewing Technique)

水質與水溫,是左右一杯咖啡成敗的兩大無形力量。選對水、調對溫度,不只是技術,更是一種對咖啡細節的尊重,讓每一杯都能完整呈現豆子最純粹、最動人的風味。

「水」雖然常被忽略,卻是咖啡中最重要的元素之一。一杯咖啡裡,水的比例高達 90% 以上,可以說水質幾乎決定了風味基調。同樣的咖啡豆,如果使用不同的水源(例如礦泉水、過濾水、山泉水等),最終的風味會有明顯差異。有些水礦物質含量高,會讓咖啡風味更圓潤、甜感更突出;有些水則會放大酸感或苦感。因此,挑選適合的水質,是想要沖出好咖啡的第一步。

除了水質,水溫也是影響咖啡味道的重要因素。一般建議的沖泡溫度約在 88~92°C 之間,這個範圍能平衡酸甜與醇厚感。如果使用粗磨的咖啡粉,因顆粒大、接觸面小,適合使用稍高的水溫來增加萃取效率,讓風味更完整。若水溫過低,會導致酸味過於明顯、香氣不足;反之,溫度過高,則會過度萃取出苦味與澀感。因此,若遇到酸味過強的豆子,透過使用高一點的水溫(但仍控制在安全範圍內),可以有效中和酸度,讓口感更平衡、圓潤。

決定咖啡味道的條件|常見問與答

影響咖啡味道的最大關鍵是什麼?

每一步都很關鍵,但最核心的基礎是 咖啡品種與產地風土(Terroir)。這決定了豆子的基因和天然風味走向,後續的處理、烘焙和沖煮只是放大或平衡這些特質。

怎樣找到「適合自己」的咖啡味道?

先嘗試不同產地、處理法與烘焙度的豆子,找到最喜歡的基調後,再依個人口味微調水溫、粉量與研磨度。咖啡風味是探索的旅程,不用急著一次就找到答案。

為什麼不同咖啡店,同一產地的豆子喝起來還是不同?

除了豆子來源,處理法、烘焙度、研磨粗細、水質、水溫和沖煮手法都會影響最終風味,即使同一產地的豆子,每家店的詮釋也都會不同。

我想要果香明顯、酸度活潑的咖啡,該怎麼選?

建議選擇淺焙的阿拉比卡豆,最好來自衣索比亞、肯亞等非洲高海拔產區,並採用水洗處理,能展現明亮、乾淨的果香與酸感。